Le président auquel vous avez échappé...

Par robby le lundi 15 janvier 2007, 23:44 - Revue de presse - Lien permanent

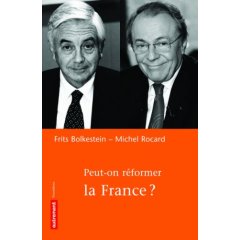

Je suis en train de lire un bouquin passionnant : "peut-on réformer la France" (éditions autrement, 13€). Il s'agit d'entretiens entre Fritz Bolkenstein (le diable de la constitution européenne, l'inventeur du "plombier polonais") et Michel Rocard (ancien premier ministre). J'ai sélectionné un petit extrait où Rocard est particulièrement brillant : il explique la particularité du système étatique de notre pays en analysant les modes de transports au cours des siècles...

Je suis en train de lire un bouquin passionnant : "peut-on réformer la France" (éditions autrement, 13€). Il s'agit d'entretiens entre Fritz Bolkenstein (le diable de la constitution européenne, l'inventeur du "plombier polonais") et Michel Rocard (ancien premier ministre). J'ai sélectionné un petit extrait où Rocard est particulièrement brillant : il explique la particularité du système étatique de notre pays en analysant les modes de transports au cours des siècles...

extrait (pages 33 à 38)

[...] (la discussion porte sur le "modèle social Français)

Michel Rocard : En dépit de ma position minoritaire dans mon pays (quoique après tout je n'en sois pas si sûr), je déteste cette expression de « modèle social français » et je soutiens qu'il n'y a pas de modèle social français, ou plus exactement, qu'il y a un modèle social français qui est une aspiration au modèle social-démocrate général, à ceci près que nous n'avons guère, en France, de syndicats. Et comme nous n'avons pas de pouvoir contractuel du monde syndical, depuis au moins l'entre-deux-guerres, ce que tous les autres pays font par le contrat, la négociation, la pression sociale, nous sommes en France obligés de le faire par la loi. Nous avons seulement 8,5 % de nos salariés qui sont syndiqués contre 35 % environ encore aux Pays-Bas. En Suède, le taux de syndicalisation est en tout cas supérieur à 70 %, à 60 % au Danemark, tandis qu'en Allemagne nous sommes, à ma connaissance, au-dessus de 45 ou 50 %, ce qui est à peu près le taux des Britanniques, Même les ex-pays fascistes, l'Espagne et l'Italie, où le syndicalisme avait pratiquement été anéanti, sont revenus à 30 % de taux de syndicalisation. Nous sommes les seuls à émarger à 8,5 %, et pratiquement exclusivement dans le secteur public puisqu'il n'existe plus de syndicalisme puissant dans le privé. La principale conséquence, c'est que partout ailleurs qu'en France la grève est une décision syndicale rare pour faire pression sur les négociations tandis qu'ici les cas de grève sont des explosions de colère généralement lancées par les non-syndiqués, sans ordre de grève et sans coordination, On a même vu souvent des « coordinations », à l'occasion d'une grève, remplacer la coopération défaillante entre les forces syndicales organisées. Le cas des intermittents du spectacle en est un bon exemple, ainsi que celui des infirmières et de l'essentiel de l'Éducation nationale.

Au fond, le modèle social français, c'est le modèle germano-scandinave en raté, puisque les syndicats n'y ont pas leur place. Bref, c'est un modèle qui n'existe pas. Notre drame social ? Nous sommes le seul pays d'Europe où nous ne nous parlons pas, Pour un travailleur néerlandais, le détail de toute sa vie (son salaire, ses congés, ses indemnités, son assurance maladie, etc.) est réglé pour 70 % au niveau contractuel et probablement pour moins de 30 % au niveau législatif. Cette répartition est à peu près identique partout en Europe. En France, en revanche, la part du législatif atteint 90 % : il n'y a pratiquement pas de grand accord interprofessionnel négocié dans le secteur privé. La seule exception connue est la formation professionnelle. L'assurance chômage, qui ne relève pas non plus de l'État, est un exemple moins clair, car les partenaires sociaux l'ont largement créée sous sa pression. Pourquoi? Il y a à cela deux raisons principales. Nous devons faire cette parenthèse pour que l'on comprenne mieux la France, afin qu'on puisse l'aider, car mon pays est le pays handicapé de l'Europe... Remarquez, en passant, que nous avons même une tradition étatique de droite, à savoir le gaullisme, et que c'est le seul cas dans toute l'Europe, où les droites ont une tradition et une orientation ouvertement libérales, ce qui reste à l'état embryonnaire chez nous.

La première raison tient au rapport des Français à l'économie. Partout en Europe, on est sorti de la monoéconomie de la grande villa romaine ou de l'autosubsistance agricole grâce au commerce par la voie d'eau, sauf en France où nous sommes venus à l'échange par la voie de terre, ce qui implique beaucoup plus de police et beaucoup plus de routes. Dès les origines de notre économie marchande, et bien avant tous les autres, nos rois vont accepter de payer sans compter la sécurité et la voirie publique. Nous sommes devenus de ce fait un pays d'agriculteurs, de juristes de la terre (notaires), d'ingénieurs ou de créateurs techniques, mais pas du tout un pays commerçant. Regardez les empires coloniaux : l'Angleterre a colonisé des comptoirs, nous avons colonisé des déserts. La France a été sauvée par les ingénieurs, pas du tout par les grands commerçants. En compensation à cela, les rois ou leurs intendants, Louis XIV, Colbert, vont s'occuper de susciter des entreprises qui partout ailleurs naissent spontanément dans les ports. La manufacture des Gobelins, la manufacture des tabacs et allumettes, les voies navigables, tout cela est royal et impérial. C'est un premier aspect qu'il faut avoir en tête.

De même, dans tous les autres pays d'Europe, le chemin de fer est issu du secteur privé tandis que chez nous, en raison de la taille du territoire et de la densité de sa population, il ne pouvait être rentable par la seule force du marché. C'est donc l'État qui subventionna le chemin de fer et qui dessina son tracé. La carte du chemin de fer français, qui est une pieuvre ramenant tout à Paris, n'a pas été faite pour transporter le minerai de fer de Lorraine vers le charbon du Nord, ni pour exporter notre formidable zone à blé, la plus belle d'Europe (la Beauce, la Brie, etc.), mais elle a été conçue pour qu'une compagnie de police ou d'armée puisse être transportée en 24 heures vers n'importe quel point du territoire. Un autre exemple: tous les pays miniers ont trouvé du premier coup les mines de charbon ou les mines de fer sur lesquelles ils allaient construire leur prospérité au moins biséculaire. La France est le cas unique d'un pays dont l'histoire minière est une histoire migratoire des ressources: on a commencé par explorer le charbon dans le Midi avant de le faire dans le Nord, on a commencé à explorer le fer en Normandie avant de l'exploiter en Lorraine. Tout cela implique deux ou trois générations de faillites, à l'occasion desquelles le secteur public a dû mettre la main au pot. Le secteur privé, depuis des siècles, a trop souvent pratiqué la mendicité vis-à-vis du secteur public. Significativement, le CNPF français, l'ancêtre du Medef actuel, a commencé par ne pas aimer le projet de l'Union européenne car sa stratégie était de demander sans cesse des subventions étatiques et, chaque fois qu'il avait des problèmes (notamment salariaux), de tenter de les résoudre par la hausse des prix, puis par la dévaluation. J'ai défendu le marché commun depuis le début en sachant cela.

La seconde raison tient à notre histoire sociale, qui commence au même moment que tout le monde ou à peu près. Mais la France connaît la guerre de 1870. Nous sommes battus par les Prussiens. L'Empire s'effondre et on ne se défend plus, La municipalité de Paris décide qu'elle va assumer la fonction de défense. Pour confirmer sa légitimité, elle organise de nouvelles élections. Les Parisiens de l'époque, à savoir les artisans, les compagnons, font une municipalité ouvriériste, un peu corporatiste. M. Thiers prend peur, tant et si bien que pour régler ce problème de contestation sociale et politique, il signe un accord scandaleux avec les Prussiens qui n'en demandaient pas tant et, à l'abri du calme ainsi retrouvé, massacre les communards parisiens. Résultat: 25 000 tués et 25 000 exilés.

Je demande seulement à nos amis européens de réaliser ceci : dans ces années 1870-1920, au moment où toute l'Europe découvre l'expansion, la croissance, le capitalisme, les syndicats, les grèves, la négociation sociale, etc., la France les découvre aussi, mais sans personne pour commander les syndicats, qui furent interdits suite à la Commune. Ainsi, la construction du pouvoir politique de la IIIe République se fit en l'absence de tout dialogue social. Cela eut plusieurs conséquences. La première est que le grand syndicat qui va tout de même finir par se créer en 1898, à savoir la CGT (Confédération générale du travail), se déclarera anarcho-syndicaliste. Son thème fondateur est le suivant: « Quand on redresse la tête, les patrons nous tuent » ; il faut donc pour eux casser tout le système et non pas réformer par la négociation. La CGT est née révolutionnaire, nous n'en sommes toujours pas sortis. Second aspect, ce mouvement syndical émergent va décider de récuser toutes les organisations politiques. En 1906, la CGT écrit, un an après la création du Parti socialiste en France, la charte d'Amiens. Celle-ci dit, en substance, que la seule solution à la souffrance ouvrière est la nationalisation des moyens de production et d'échange et que nous y parviendrons par l'entreprise, dans laquelle seuls les syndicats sont présents, et non les parlementaires bourgeois. Cette charte casse toute idée d'adhésion aux partis de gauche ayant vocation à gouverner de la part du mouvement syndical. Il y a 900 000 membres au SPD, le parti socialiste allemand, et à ma connaissance 350 000 ou 400000 membres au PVDA (le parti travailliste des Pays-Bas). Nous sommes 62 millions d'habitants en France et le Parti socialiste ne compte que 110000 adhérents ! Nous ne nous sommes jamais remis de cela. En outre, cette situation a pour conséquence que les syndicalistes ne sont pas protégés des problèmes du politique par un grand parti. Aussi, lorsque vient la question de savoir par exemple si on peut être tout à la fois syndicaliste et chrétien, partout ailleurs en Europe une telle question relève du parti. En France, ça relève du syndicat et donc les scissions sont inévitables! Lorsque vient la question de savoir s'il faut suivre Lénine, partout ailleurs en Europe les syndicats affirment qu'ils suivront ce que fera le parti; en France, cela conduit à une scission. Ainsi nos 8,5 % de syndiqués sont-ils éclatés en six confédérations, rendant impossible toute négociation collective de la part du mouvement social français. Lorsque j'étais Premier ministre, j'ai pu constater que lorsque vous recevez les syndicats tous ensemble, ils ne sont jamais d'accord sur rien car ils sont en concurrence vis-à-vis de l'employeur ou de l'État. Tout syndicat prêt à faire une concession dans le sens d'une négociation ne peut le faire que secrètement, en bilatéral avec le ministre ou le patron. Voilà d'où proviennent nos rigidités, Elles ne sont donc pas sans raisons.

Pour les gourmands, la suite (pages 38 à 49):

Frits Bolkestein : Votre exposé, Michel, est fascinant. Il montre la lourde main de l'histoire dans votre histoire collective. Cela étant, on peut parler ici ou là de « modèle social européen », en ignorant l'hétérogénéité des pays. Je me rappelle le livre de Michel Albert qui fut commissaire au plan et qui a introduit le terme d'« économie rhénane » pour décrire en particulier les économies de la France et de l'Allemagne. Nous autres, Néerlandais, nous avons sensiblement amélioré notre économie en prenant des distances avec le modèle du capitalisme rhénan, pour nous situer, si l'on peut dire, à michemin de l'Atlantique, c'est-à-dire en nous rapprochant, sans toutefois l'imiter, du modèle anglo-saxon. L'économie de type rhénan provoque du chômage, comme on le voit en France et en Allemagne. Vous nous dites, Michel, qu'il n'y a pas à proprement parler de modèle social français, mais il existe tout de même cet État-providence - le mot même est français - qui existe aussi bien en France qu'en Allemagne et qui a été réformé aux Pays-Bas, On maintient parfois que les États-nations n'ont plus de pouvoir. Mais ils ont bel et bien un pouvoir sur les questions économiques et sociales. Comment serait-il possible d'expliquer, s'il en allait autrement, que le chômage en France s'élève à 10 % de la population active contre 5 % seulement aux Pays-Bas? Je crois quant à moi à la réforme de cet État-providence. Or, nous faisons face, vous faites face en particulier, vous, Français, à un problème qui me tracasse et peut-être pourriez-vous m'aider à le résoudre. Il s'agit de ce manque de confiance en soi-même, de la mésestimation que nous avons de nos propres cultures face aux autres cultures non occidentales. Je mets cette problématique en résonance avec ces discussions sur la société multiculturelle dans lesquelles j'ai joué un certain rôle aux Pays-Bas, je n'y reviens pas. Là aussi joue la lourde détermination de l'histoire. Cela remonte selon moi à la Première Guerre mondiale et à la légèreté inconcevable avec laquelle nous sommes entrés en cette guerre. Ce manque de confiance est, me semble-t-il, le fruit amer de ces déboires du xxe siècle. Qu'en pensez-vous ?

Michel Rocard : Je ne sais pas encore. Cette référence au manque de confiance est un thème nouveau dans mon analyse, car je me suis davantage concentré sur la bizarrerie française inefficace et non exportable plutôt que sur la globalisation des comportements sociaux en Europe. Mais je voudrais mentionner deux livres, celui de Jeremy Rifkin, The European Dream[1], et celui de Paul Chemla et Joseph E. Stiglitz, Quand le capitalisme perd la tête[2]. j'aimerais revenir sur l'État-providence. Une fois de plus ce sont les Français les « emmerdeurs », pour leurs collègues européens. Pourquoi faire intervenir la providence dans les affaires des hommes, plutôt que de qualifier plus sagement cette situation par ce que les Britanniques appellent « l'État de bien-être » ou welfare state ? L'allusion à la providence laisse supposer que cela tombe du ciel, ce qui induit comme effet pervers que l'on n'a plus envie de travailler à le construire. C'est donc pour moi un terme à bannir. Je crois d'ailleurs que le premier usage de l'expression par un député, à la fin du XIXe siècle, était péjoratif. Comme le terme « socialiste » d'ailleurs, qui a été inventé par un journaliste charentais qui voulait trouver une connotation péjorative et insultante... La référence exacte de ce à quoi travaille la social-démocratie doit donc être celle de l'« État de bien-être ». De 1945 à 1972, nous assistons et travaillons à l'installation de l'État de bien-être dans sa pleine puissance. Les ordonnances sur la sécurité sociale datent de 1946. Le taux de chômage sur la période est alors de 2 %. Les Trente Glorieuses sont tirées par l'automobile et l'électroménager. Mais dans les années 1967-1970, on arrive à saturation du marché de première demande pour tous les biens mécaniques de consommation individuelle, surtout la voiture, mais aussi concernant tout l'équipement du foyer. Certes, il reste le marché de renouvellement mais sa croissance est, par définition, beaucoup plus faible. Depuis lors, il n'existe plus de biens mécaniques incorporant beaucoup de travail et susceptibles d'être achetés massivement par un grand public. Suivent alors les deux chocs pétroliers, qui aggravent la crise (sans en être la cause) et inaugurent en France le chômage de masse. D'autant que la France a adopté en réponse aux chocs pétroliers une politique déplorable que nous payons encore aujourd'hui: on a fait porter le coût du choc pétrolier sur les entreprises plutôt que sur les consommateurs, contrairement à ce qu'ont fait tous les autres pays. Notre modèle de l'État de bien-être se dégrade à la suite de cela. Mais n'oubliez jamais que les trois quarts de notre chômage sont de nature démographique.

Frits Bolkestein : Donc, Michel, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas de lien entre l'État-providence et le chômage? Que les rigidités avérées de votre système social ne sont pour rien ou si peu dans le chômage massif dans lequel vous êtes englués...

Michel Rocard : Toute la Scandinavie est à moins de 5 % de chômage et elle a préservé son État-providence ou son État de bien-être. Le cas français ne tient pas au maintien d'un État de bien-être qui marcherait moins bien chez nous que chez les autres. Il tient au fait que nous avons traité cette philosophie de l'État de bien-être en continuant à assurer des droits à tout le monde, alors que notamment au Danemark et chez vous aussi, a été maintenue intégralement la qualité de l'assurance maladie, des retraites, de l'assurance chômage - un peu moins des allocations familiales - tout en flexibilisant beaucoup le marché du travail mais dans des conditions où les victimes de la flexibilité se trouvaient socialement protégées. Nous avons maintenu en France une pression sur les entreprises pour qu'elles ne licencient pas, car nous défendions moins bien notre mécanisme d'assurance chômage. Franchement, regardez le Danemark : sa protection sociale est meilleure que la nôtre, mais sa flexibilité est bien plus grande. Je serais d'accord pour qu'on demande au service des études du Parlement européen une étude comparée sur le droit du licenciement. Je suis à peu près certain qu'il n'est pas plus interdictif en France qu'ailleurs, même s'il l'a été. C'est une affaire de philosophie : le chef d'entreprise moyen a la culture sous-jacente qui consiste à croire que s'il licencie, il déclenche l'opprobre aussi bien de l'opinion que des pouvoirs publics. Nous avons donc affaire à des empêchements largement psychologiques.

Frits Bolkestein : Ce que vous décrivez là est le mécanisme même de la servitude volontaire.

Michel Rocard : La France étant la France, je me méfie comme de la peste des mots prononcés trop vite, dramatisant et risquant de tourner en symbole... Nous avons eu longtemps une législation qui s'appelait l'autorisation administrative de licenciement : aucun entrepreneur ne pouvait licencier pour des raisons économiques sans demander la permission à l'État. L'inventeur en est Jacques Chirac. Et c'est ce même homme, manquant cruellement d'une précision de conviction pour l'analyse de son propre pays, qui, vingt ans plus tard, en tant que Premier ministre, va la supprimer. Lorsque je fus Premier ministre à mon tour, les syndicats ainsi que le Président firent pression pour que je rétablisse l'autorisation administrative de licenciement. En bref, que je rétablisse du colbertisme dans notre système, une disposition non flexible de l'État de bien-être. Je m'y suis refusé (et je l'ai payé), en me contentant de durcir dans le texte de loi l'importance des plans sociaux de reconversion. Mais une disposition de loi sans autorisation administrative requise devient simplement un conseil pour les entreprises et syndicats qui négocient. Ainsi, quand il y eut des licenciements difficiles, les syndicats, les ouvriers, se sont tournés vers les juges, et les juges ont été beaucoup plus sévères que ne l'était l'administration auparavant, alors qu'un bon inspecteur général du travail savait que s'il interdisait le licenciement, il pénalisait l'entreprise. Mais cette histoire a quinze ans d'âge et c'était là le premier contact des juges avec lemarché. Ce qu'il importe de montrer, c'est que nous traitons ici beaucoup plus d'habitudes que de juridiction. Je suis d'accord avec vous pour reconnaître et déplorer que nous manquons de flexibilité, mais cela tient beaucoup plus aux traditions qu'au droit.

Frits Bolkestein : Vous vous montrez enthousiaste pour le Danemark, qui fait l'objet d'un petit livre que vous êtes, je crois, en train de préfacer : la Banque centrale des Pays-Bas, dont je suis membre du conseil de surveillance, vient de faire une étude sur la Scandinavie. Je voudrais relever quelques-uns de ses résultats. Sur la croissance d'abord. Il est vrai que la croissance de la Scandinavie, a été bonne depuis 2000 (supérieure à la croissance néerlandaise) mais cela est principalement dû au retard qu'ils avaient pris dans les années 1990. À plus long terme, leur croissance a été inférieure à la néerlandaise. Deuxièmement, il me faut dire que les Danois par exemple sont 7 % plus riches que les Néerlandais mais qu'en contrepartie, ils doivent travailler plus longtemps. Mes compatriotes compensent cela par leur productivité qui est de 5 % plus élevée que celle des Américains et des Danois. La conclusion de cela est que les Danois doivent travailler 13 % de temps en plus que les Néerlandais. L'étude montre par ailleurs que les dépenses gouvernementales du Danemark ont été gelées entre 2000 et 2005 tandis que les revenus du gouvernement ont fortement diminué. Nous avons affaire à une politique classique de droite : geler les dépenses et diminuer les charges. C'est cela qui a fait beaucoup de bien à l'économie de la Scandinavie, et du Danemark en particulier. Enfin, leur marché du travail est infiniment plus souple que le vôtre. Ne croyez-vous pas qu'il y a là une source d'inspiration pour la France ultradéficitaire ? Le manque de flexibilité provient chez vous du fait que les chefs d'entreprise n'osent pas licencier là où c'est nécessaire. Vous êtes d'accord avec l'idée que demeure une excessive rigidité dans le marché du travail français, comme ce fut le cas autrefois des Pays-Bas et du Royaume-Uni ?

Michel Rocard : J'aurais tendance à ne pas l'écrire tout à fait comme ça. Mais d'abord je note en souriant que ce que vous venez d'appeler une politique de droite au Danemark a été menée par Paul Rasmussen, Premier ministre social-démocrate... J'en ai assez de cette attitude mentale qui consiste à considérer que seule la droite peut se conduire de manière budgétairement responsable. Nous avons en France la démonstration inverse en ce moment. Je me suis moi-même conduit comme Paul Rasmussen quand je gouvernais. Qu'est-ce qui fait qu'il est de gauche ? Le fait qu'il a réussi son rééquilibrage en préservant et même en améliorant la protection sociale dans son pays. S'agissant de ce que vous venez de dire de nous, je crois nécessaire d'adopter un regard beaucoup plus scrupuleux sur le marché du travail français. Sociologiquement, aucun gouvernement français sérieux et responsable ne peut partir dans cette direction si les progrès de flexibilité ne sont pas immédiatement compensés à la façon danoise par une amélioration de la prise en charge sociale hors marché du travail. L'allocation chômage minimale danoise est le double du Smic français et le Danemark dépense en outre deux fois plus que nous pour la formation professionnelle. Du coup, on reste moins longtemps au chômage et on en a moins peur. Mais surtout le mot de chômage est insuffisant ici, car notre capitalisme contemporain a gagné en cruauté et en instabilité, et votre directive est apparue au moment même où l'on commençait à en prendre conscience. Dans les années de la grande croissance européenne, les golden sixties, nous avions un chômage négligeable et une masse salariale composée à 95 % par des contrats à durée indéterminée. Nous avons maintenant une palette gigantesque et largement incompréhensible de contrats de travail. Mais vous savez très bien qu'il y a beaucoup plus de travail précaire au Royaume-Uni que chez nous, et aussi que nos 10 % de chômeurs ont pour pendant 12-15 % de travailleurs américains parfaitement précaires, dont certains ont des salaires inférieurs au niveau légal de la pauvreté locale, niveau qui aux États-Unis se décide État par État. Je suis incapable dans une conversation de bonne foi et amicale avec vous d'isoler la catégorie« chômage », soit l'absence totale de tout travail rémunéré, de la catégorie «travail précaire », soit petits boulots, travaux discontinus et sans sécurité, etc. Car c'est l'ensemble qui constitue pour moi le problème, et à partir de cet inventaire-là des situations sociales, je n'ai pas du tout l'impression que les États ayant conservé un État de bien-être significatif soient en situation plus grave que les autres.

Frits Bolkestein : Vous avez employé l'expression «petit boulot ». C'est une expression qui a été employée par le président de la République. J'ai repris cette expression il y a quelques mois dans un colloque organisé par mon ancien collègue Michel Barnier au cirque d'Hiver à Paris, où je précisais qu'à mes yeux il était quand même préférable d'avoir un petit boulot que de dépendre de l'assistance sociale. Pour nous, Néerlandais, cela va de soi. Mais, à ma grande surprise, cette idée fut contestée par quelques Français ainsi que par le président du Parlement européen, Josep Borrell Fontelles. Pourquoi le petit boulot serait-il supérieur à l'assistanat social, se demandent-ils? Cela suppose pour eux qu'il n'y a de travail que régulier, qualifié, sécurisé. Entendre cela fut, pour ma part, un véritable choc, car il est évident qu'un travail donne une discipline sociale, une raison de se lever, un contexte humain, bref de multiples aspects qui, d'une manière ou d'une autre, le rendent préférable à l'assistance sociale. Aux États-Unis, on cultive bien plus volontiers cette dignity of work qui fait défaut ici. C'est la question du welfare et du workfare, cet État où le bien-être est assuré par le travail. Est-ce que l'une des exceptions françaises, en plus de cet héritage passionnant que vous nous avez retracé tout à l'heure, ne tient pas aussi à cette résistance à penser la pertinence, au moins partielle, du workfare par rapport au welfare ?

Michel Rocard : Je me garderai bien sur ce sujet d'énoncer un choix de principe général. Car ce n'est pas une problématique philosophique permanente. C'est une problématique ponctuelle, historique, et à chaque moment particulier vous avez affaire à des partenaires sociaux qui veulent se défendre, et qui se sentent plus forts pour défendre les dispositifs de prise en charge sociale qu'ils ne le sont pour défendre les salaires des non-syndiqués lorsqu'il s'agit de petits boulots. C'est une question de stratégie, certes, mais cela compte aussi. Deuxièmement, nous devons préciser qu'existent des effets de seuil. Cet automne, pendant les événements qui ont enflammé les banlieues françaises, le journal Le Parisien a procédé à des enquêtes qui montraient que des gens honorables, un employé d'assurances, une postière, etc., avaient un salaire qui ne permettait pas de se loger, l'un vivant dans sa voiture, l'autre dans une grange. Derrière l'expression «travail précaire », «petit boulot », vous ne pouvez greffer l'expression « dignité du travail » que si elle le mérite. Or là il faut parler chiffres, c'est-à-dire niveau de salaire ou de revenu. Et il Y a encore une chose, à savoir la dimension collective je ne dis pas qu'elle est nécessairement bonne mais qu'elle pourrait bien exister qui est un refus de l'état de mendicité permanent dans lequel vous maintiennent ces petits boulots qui ont pour caractéristique commune d'être très circonscrits dans le temps. Sans nier pour autant le principe qu'il vaut mieux du travail que l'équivalent en assistance, je vous rappelle que je suis le créateur du revenu minimum d'insertion, le RMI... La gauche arrive au pouvoir en 1981, après les deux chocs pétroliers dont la France subit encore à cette époque les conséquences, et commence par commettre d'incroyables bêtises: le budget de 1982 est une honte historique, je l'ai appris à mes dépens, par le déni de réalité qu'il opère en rejouant des thèmes quasi collectivistes. C'est d'ailleurs parce que j'ai eu raison à ce moment-là que j'ai à nouveau émergé politiquement après. Je ne suis pas devenu Premier ministre par le bon plaisir et le choix de François Mitterrand: je suis devenu Premier ministre par une obligation des sondages. Il y a eu plus de cent anciens ministres de François Mitterrand, sur cinq ou six gouvernements, je suis bien le seul qu'il n'ait pas pu éviter et cela, non grâce à lui, mais malgré lui. Car j'en avais assez fait pour que les gens sachent ce que je pensais. Bref, nous avons perdu un temps fou. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau d'emplois précaires qui ne va plus. Dans les débats sur ce sujet, l'argument principal est un argument de dignité de la personne en cause, beaucoup plus qu'un argument de niveau de revenu. Et c'est parce que le concept de petit boulot a pris une dimension telle de facilitation de l'embauche indigne qu'il est connoté déshonorablement.

Frits Bolkestein : Vous me dites que le salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), par exemple, n'est pas suffisant pour se loger?

Michel Rocard : À peine, et il y a des gens payés au-dessous désormais.

Frits Bolkestein : En ce cas, c'est illégal. Vous me dites que le facteur avec un travail durable ne peut pas se loger à Paris, et qu'il est traité avec mépris. Mais ce n'est pas vrai, le facteur n'est pas méprisé... Un petit boulot, ce qui n'est pas le cas du métier de facteur, peut très bien être un petit boulot durable, mais qui peut être églement le premier étage d'un progrès...

Michel Rocard : La partie éclairée du mouvement syndical français aujourd'hui ne se bat pas contre le travail intérimaire, elle se bat pour qu'il soit réglementé, qu'il existe des limites à ne pas dépasser; elle ne se bat pas contre les contrats à durée déterminée, mais contre leurs abus. N'oublions pas que la population concernée n'est pas syndiquée, ce pourquoi les colères sont anarchiques.

Frits Bolkestein : Je suis tout à fait opposé au fait qu'il y ait des gens qui travaillent pour un salaire inférieur au Smic. Mais les avantages d'avoir un petit boulot, l'inscription sociale qui en résulte, sont tellement importants que ce débat en France m'étonne...

Michel Rocard : Votre étonnement me fait plaisir, j'y vois de la chaleur et de la dignité démocratique... Le diable Bolkestein est donc humain. Je suis prêt à dire qu'il faut en effet chercher à faciliter la recherche d'un travail, et c'était là l'idée du RMI. Je suis devenu Premier ministre en 1988 et nous avons eu à faire face à la montée de deux phénomènes: l'explosion du nombre de chômeurs en fin de droit à l'allocation et qui se retrouvaient donc absolument démunis, et la réémergence de la pauvreté de masse avec l'apparition des sans domicile fixe. De tout temps, nos puissances publiques ont plus ou moins aidé les pauvres. Depuis le Moyen Âge plus exactement. L'Hôtel-Dieu, à Paris, a été créé par saint Louis; c'était la première forme de politique d'aide sociale aux malades. Dans tous nos pays développés, nous avons des allocations pour soutenir les femmes seules, les enfants handicapés, les malades victimes de maladies incurables, les personnes âgées, etc. Mais nous n'avons à l'époque aucune allocation pour les adultes valides, c'est-à-dire les adultes sans handicaps dont la situation n'est prétendument attribuable qu'à leur propre incapacité à trouver du travail. Or le constat du nombre croissant de chômeurs change la donne et ne permet plus de dire que c'est leur faute. J'ai donc créé la première allocation d'aide à des personnes adultes valides, interdite à des personnes de moins de 25 ans pour ne pas perturber la recherche du premier travail. Cette allocation est nouvelle car elle comportait l'équivalent d'un contrat de travail, c'est-à-dire une assurance à la sécurité sociale, à la maladie, à la retraite. En outre, elle comporte l'obligation, pour la recevoir, de négocier avec l'administration un contrat d'insertion. Vous êtes en chômage depuis si longtemps que vous ne vous levez plus le matin, vous n'avez plus d'argent pour vous acheter un rasoir, une cravate... Eh bien, un individu va vous aider à trouver des stages de formation, vous prêter une cravate pour un entretien d'embauche, vous aider à trouver une activité non rémunérée bénévole (sportive, sociale ou charitable), etc., afin, comme vous le dites, qu'une insertion sociale contribue à rendre ces gens réemployables. Cette allocation a bouleversé le droit de l'assistance car nous y avons inséré de la sécurité sociale et non pas de la simple assistance. Elle a aussi bouleversé le droit du travail puisqu'il y a dans le RMI contrat de travail sans travail physique et conséquemment le droit de la sécurité sociale lui-même. C'était, en principe, un système d'accueil entre deux périodes de travail. Le RMI ne pouvait tenir le coup que pour autant qu'il n'y avait pas trop de chômeurs. Malheureusement, notre taux de chômage a continué à augmenter: nous sommes aujourd'hui à plus de 1 200000 ou 1 300000 RMlstes, résidant en France, y compris des étrangers. Ce qui est beaucoup trop. Et pose la question de la mutation du système capitaliste, qui est désormais le nôtre à tous.